OPS(オーピーエス)とは、野球における打者の総合的打撃指標です。

出塁率(OBP)と長打率(SLG)を足し合わせた数値で、塁に出る力と長打力を同時に評価します。

「OPS1超え」の選手はチームの得点力を飛躍させ、ファンを魅了する超一流打者です。

本記事では、OPSの計算方法や目安となる数値、歴代最高値、読み方などをわかりやすく解説します。

さらに具体例を交えながら評価基準も示し、野球観戦がより楽しくなるポイントをお伝えします。私自身も経験を重ねる中で、OPSを知ることで選手の強みや弱点を把握しやすくなると実感しています。ぜひ最後までお付き合いください。

OPSとは?野球における重要な打撃指標

野球の打者評価で近年特に注目されているのが、OPS(On-base Plus Slugging)です。

日本語では「出塁率プラス長打率」と訳され、出塁率(OBP)と長打率(SLG)を足し合わせた数値で、打者の総合的な打撃能力を評価します。

打率だけでは測りづらい「四球を選ぶ能力」や「長打力」も含めて判断できるため、チームの得点力との相関が高い指標としてMLBはもちろん、NPBでも徐々に重視されるようになりました。

「打者がどれだけ塁に出て、どれだけ遠くまで打てるか」を一度に把握できるので、観戦される方にも分かりやすい評価軸と言えます。

実際、私自身も指導現場で数値を参考にする機会が増えましたが、OPSは戦略や選手起用を考える上で大きな武器になると感じています。

OPSの計算方法

OPS = 出塁率 + 長打率

この式からわかるように、まずはそれぞれを計算する必要があります。

出塁率(OBP)の計算式

四球や死球で塁に出た回数も含むため、打率よりも「選球眼」の評価に有効です。犠打(犠牲バント)は分母に含めず、犠飛(犠牲フライ)は分母に含む点がポイントです。

長打率(SLG)の計算式

1打数あたり何塁進んだかを示します。長打が多いほど数字は上がり、長距離砲の威力を端的に表せる指標です。

たとえば、ある選手が「打数5、1単打・1本塁打、四球1、犠飛0」とすると、

| 項目 | 計算式 | 結果 |

|---|---|---|

| 出塁率 | 3 ÷ 6 | 0.500 |

| 長打率 | 5 ÷ 5 | 1.000 |

| OPS | 0.500 + 1.000 | 1.500 |

このように、計算自体はシンプルですが、四球を稼ぐ能力と長打を打つ能力の両面で評価されるため、チーム得点力を捉える上で有用です。

OPSが1を超える意味と価値

OPSが1.000以上になるということは、「出塁率」と「長打率」の合計が1を上回るほど高いということで、リーグを代表する超一流打者である証拠です。

たとえば出塁率0.400と長打率0.600を合わせたらOPSはちょうど1.000になりますが、それだけでも既に凄まじい数字です。実際にMLBでは、2023年シーズン全体の平均OPSが約0.734、NPBでも平均OPSは0.660台ほどなので、1.000超えはかなり特別な活躍と言えます。

「OPS1.000を超える打者」は一握りだと肌で感じました。頻繁にホームランを打ち、しかも四球も選べるような完璧な攻撃力を持つ選手だけが到達できる領域です。見ている側からすればワクワクする打席が多く、「やっぱりこの選手は別格だな」と思わせてくれる存在でもあります。

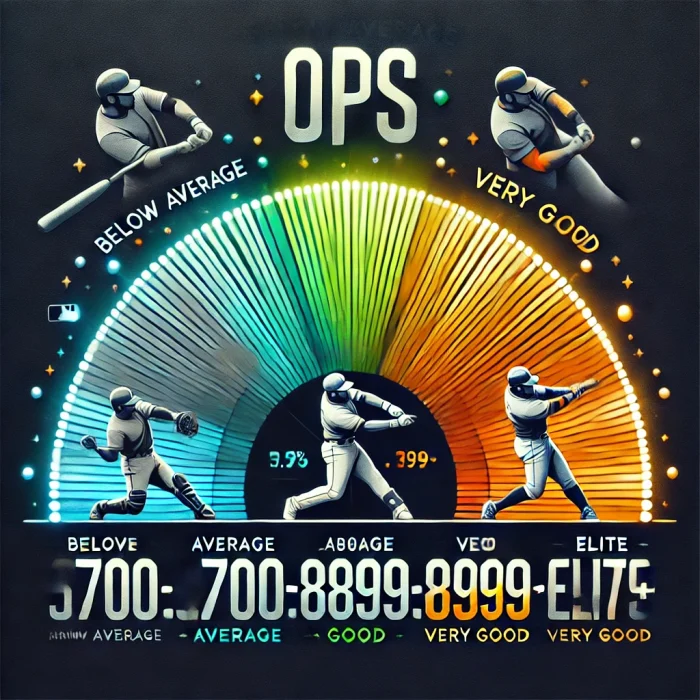

OPSの目安はどれくらい?

セイバーメトリクスの先駆者であるビル・ジェームズ(Bill James)は、OPSを7段階で評価しています。その中でも日本では以下のようにざっくり把握されることが多いです。

| OPS値 | 評価 |

|---|---|

| 1.000以上 | 超一流クラス(MVP級の活躍) |

| 0.900~0.999 | 一流(主軸打者、ベストナイン級) |

| 0.800~0.899 | 優秀(オールスター級) |

| 0.700~0.799 | 平均的~やや良い |

| 0.700未満 | 平均以下 |

ただし、平均値はその年やリーグの打高・投高の傾向で変動します。NPBではだいたい0.650~0.700が平均あたりの水準になるため、OPSが0.800台なら十分に主力級、0.900を超えるとチームの顔として活躍していると言えるでしょう。

OPSの最高値と歴代記録

OPSの最高値は誰?

- 通算OPS最高値: 王貞治(巨人、1959-1980) – 1.080

王貞治さんは868本塁打の「世界のホームラン王」として有名ですが、通算で出塁率0.446、長打率0.634を記録し、NPB史上唯一1.000を超えています。22年間の安定した活躍がすごいです。 - シーズンOPS最高値: 王貞治(巨人、1974年) – 1.293

1974年シーズンで、出塁率0.534、長打率0.761を記録。三冠王(打率.332、49本塁打、107打点)を達成したこの年が、NPBのシーズン最高値です。

歴代ランキングは?

びっくりしたのが、王貞治さんの圧倒的な存在感です。10位中6回が王さんって、なんですかこの支配力でしょう!1974年の1.293を筆頭に、70年代を中心に何度も1.200を超えています。しかも3回は三冠王です?

出塁率0.500超えもあって、まるで「塁に出るのも打つのも全部私がやる」と言わんばかりです。ホームラン868本のイメージが強いですが、実は出塁マシーンでもあるんですね。。

最近の選手だと、村上宗隆さんの2022年(1.168)が10位にランクインしています。56本塁打で三冠王、令和の怪物が歴史に名を刻みましたね。出塁率0.458、長打率0.710ってバランスも素晴らしいです。まだ若いので、これからさらに記録を塗り替える可能性もあるんじゃないでしょうか。

| 順位 | 選手名 | チーム | 年 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 王貞治 | 巨人 | 1974 | 1.293 | 0.534 | 0.761 | 三冠王 |

| 2 | ランディ・バース | 阪神 | 1986 | 1.258 | 0.481 | 0.777 | 三冠王 |

| 3 | 王貞治 | 巨人 | 1973 | 1.255 | 0.500 | 0.725 | 三冠王 |

| 4 | 落合博満 | ロッテ | 1985 | 1.244 | 0.455 | 0.789 | 三冠王 |

| 5 | ウラディミール・バレンティン | ヤクルト | 2013 | 1.234 | 0.455 | 0.779 | 60本塁打 |

| 6 | アレックス・カブレラ | 西武 | 2002 | 1.223 | 0.416 | 0.807 | 55本塁打 |

| 7 | 王貞治 | 巨人 | 1976 | 1.211 | 0.526 | 0.685 | |

| 8 | 王貞治 | 巨人 | 1977 | 1.198 | 0.505 | 0.693 | |

| 9 | 王貞治 | 巨人 | 1970 | 1.189 | 0.462 | 0.727 | |

| 10 | 村上宗隆 | ヤクルト | 2022 | 1.168 | 0.458 | 0.710 | 三冠王+56本塁打 |

これらの記録は長年語り継がれ、ファンやメディアの間でも「いかに偉大なシーズンだったか」を示す評価軸になっています。OPSが高い選手はホームランだけでなく、四球を選ぶ能力も兼ね備えているケースが多いのが特徴です。

OPSの読み方や活用と応援の楽しさ

OPSの読み方

「OPS」は通常、「オーピーエス」とアルファベット読みするのが一般的です。日本語の現場でもそのまま「オーピーエス」と呼ばれ、まれに「オプス」と略して発音されることもあります。スコアボード上ではOPS.950などと小数点以下3桁で表記されることが多く、「この数字が高いほど打者として総合的に優秀」というイメージを持ってもらえれば大丈夫です。

読みに関して統一ルールはありませんが、チームメイトとの会話では「今年のOPSは.900台だよね」といった感じでサラッと使われます。ファンにとっても指標が1つ増えると野球観戦がより面白くなり、選手の成績に一喜一憂しやすくなるところが魅力です。

OPSの活用と応援の楽しさ

私はコーチングの立場から、OPSは選手の強みや弱点を具体的に見つけるための素晴らしいツールだと感じます。「この選手は長打率が高いけど、もう少し四球を選べればもっとOPSを伸ばせるかも」など、数字をヒントにアドバイスすることができます。

ファンとしても、OPSを見ることで「得点力」に着目した応援ができるのはワクワクしませんか?打率.300でもOPSが意外と伸び悩んでいる選手や、逆に打率.270でもOPS.900近い選手がいたりと、それぞれ違った魅力があります。試合観戦が一層深く楽しめるので、ぜひ活用してみてください。

まとめ:OPSとは野球?1越えの意味?計算方法!どれくらいがいい目安?最高値?読み方?歴代ランキング

ここまでOPSの意味や計算方法、目安、歴代最高値、読み方などを詳しく紹介してきました。

打率だけではわからない四球を選ぶ力や長打力を同時に評価できるため、OPSは得点力との相関が高い便利な指標です。

数値が高い選手ほどチームに大きく貢献し、強豪球団の象徴的存在にもなりやすいのが特徴です。

とくにOPSが1.000を超える打者は、リーグを代表するスタークラスと言えるでしょう。一方でOPSの低い選手も、出塁率アップや長打力向上で数値を伸ばす余地があります。今後はOPS+やwOBAなどの応用指標にも注目すれば、より深い理解が得られます。数字と実際のプレーを照らし合わせると、野球観戦が一層面白くなりますね。

コメント